119回医師国家試験への道 Vol.2「糖尿病の急性合併症について」解説

医師専用コミュニティサイト「MedPeer」で国際医療福祉大学医学部6年生の植松亮多さん(「医学ノート」運営)による連載中の「119回医師国家試験への道」。

第1回目は、ご自身の自己紹介と勉強法について紹介いただきました。

今回は「糖尿病の急性合併症について」を解説いただきます。

本記事は、「MedPeer」会員向けに執筆した記事をそのまま掲載しています。

毎週土曜日に「MedPeer」の「MEDICAL NEWS」上で公開されますので、ぜひご覧ください。※登録は、医師・医学生限定となります。

▼「MedPeer」で記事を読む。

はじめに

この連載は、第119回医師国家合格を目指す私が、他の医学生や受験者の参考になるように、私自身でまとめた「医学ノート」という医療解説を発信します。

医師の先輩方には、国試や医学生の実情を知る機会として、ぜひ助言や応援コメントをいただけると幸いです。

今回は糖尿病の急性合併症について118C72-74を用いて勉強していきます。

糖尿病の急性合併症には糖尿病性ケトアシドーシス(Diabetic KetoAcidosis:DKA)と高浸透圧高血糖症候群(Hyperosmolar Hyperglycemic Syndrome:HHS)があります。

糖尿病性ケトアシドーシス

糖尿病性ケトアシドーシスは1型糖尿病において初発症状、またはインスリン注射中断時や感染症罹患時などに発症することが多いです。2型糖尿病においては清涼飲料水を多量に飲んだ時に清涼飲料水ケトアシドーシスの形で発症することがあります。このような状況下ではインスリン量が絶対的に欠乏しています。

インスリンの絶対的欠乏状態に陥ると、血中に糖が沢山あるのにも関わらずエネルギー消費組織は糖を取り込んで利用することができなくなります。この状態は飢餓状態と似ています。

飢餓状態や糖利用障害があるときに、身体はケトン体を産生して糖の代替エネルギー源として利用しようとします。しかし、ケトン体は血液を酸性化して代謝性アシドーシス(ケトアシドーシス)を引き起こしてしまいます。

症状として呼気アセトン臭やKussmaul呼吸や意識障害が出現します。呼気アセトン臭とはケトン体の一種であるアセトンに由来する甘酸っぱい臭いです。Kussmaul呼吸とは異常に深くて大きい規則正しい呼吸であり、過換気でPaCO2を低下させようとする呼吸性代償機構です。また、機序は明らかになっていませんが嘔気嘔吐や腹痛といった消化器症状をしばしば認めます。

高浸透圧高血糖症候群

典型的には高齢の2型糖尿病患者が感染症に罹患して飲水行動が減少したときなどに発症することが多いです。

高度な脱水が先行して著しい高血糖状態と血漿浸透圧上昇が生じ、それによって高浸透圧利尿が引き起こされてしまいます。この悪循環によって脱水と高血糖と血漿浸透圧上昇がますます進行してしまいます。やがて脳細胞の細胞内脱水が生じて意識障害をきたします。

国試で使える鑑別の裏技

118C72-74から糖尿病性ケトアシドーシスと高浸透圧高血糖症候群の鑑別を考えてみましょう。

〈118C72-74〉次の文を読み、72~74の問いに答えよ。

78歳の男性。意識混濁のため救急車で搬入された。

現病歴:8年前の健康診断で高血糖を指摘されたが、そのままにしていた。半年前から体重が10kg以上減少した。口渇を自覚し疲れやすくなったため、ジュースや栄養ドリンクをよく飲むようになった。2日前から微熱と倦怠感の訴えがあり、一日中ベッドで横になっていた。本日、家族の呼びかけに応答しなくなったため家族が救急車を要請した。

既往歴:25歳時に肝炎。

生活歴:喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。

家族歴:長男が糖尿病で治療中である。

現 症:意識レベルはJCSⅡ-10。身長168cm、体重51kg。体温37.2℃。心拍数92/分、整。血圧100/64mmHg。呼吸数16/分。SpO298%(room air)。対光反射は両側ともに迅速である。咽頭は腫脹や発赤を認めない。頸静脈の怒張を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。腸雑音を聴取しない。腱反射は低下している。

検査所見:尿所見:蛋白(-)、糖4+、ケトン体(-)、潜血(-)。血液所見:赤血球552万、Hb 15.0g/dL、Ht 48%、白血球10,600、血小板35万。血液生化学所見:総蛋白8.2g/dL、アルブミン4.0g/dL、総ビリルビン1.0mg/dL、直接ビリルビン0.2mg/dL、AST 38U/L、ALT 40U/L、LD 208U/L(基準124~222)、ALP 112U/L(基準38~113)、γ-GT 84U/L(基準13~64)、アミラーゼ120U/L(基準44~132)、CK 162U/L(基準59~248)、尿素窒素42mg/dL、クレアチニン1.8mg/dL、尿酸10.8mg/dL、血糖936mg/dL、HbA1c 13.0%(基準4.9~6.0)、総コレステロール262mg/dL、トリグリセリド280mg/dL、血清総ケトン体150μmol/L(基準130以下)、Na 137mEq/L、K 5.0mEq/L、Cl 102mEq/L。CRP 0.5mg/dL。12誘導心電図で異常を認めない。胸部エックス線写真で心胸郭比46%。

糖尿病性ケトアシドーシスと高浸透圧高血糖症候群の鑑別が絡む問題は国試で難問になりがちです。なぜなら現病歴のみでは鑑別を絞り込めないように作問されているからです。118C72-74の問題文の現病歴をみても分かりますがどちらの病態もあり得そうです。

そのため、鑑別するためには検査所見から考える必要が出てくるのですが、問題文が長いのでどの情報に注目すべきか分かりにくいと思います。

しかし、名は体を表すと言うように注目すべきポイントは病名に記されており、シンプルに考えればそこまで難しくありません。

高浸透圧高血糖症候群は従来、非ケトン性高浸透圧性昏睡と呼ばれていたものを指します。軽度のケトーシスをきたし得ることと、必ずしも昏睡状態にならないことが明らかになったため近年名称が変更されました。

かつて「非ケトン性」と呼ばれていた背景があることからも分かりますが、糖尿病性ケトアシドーシスと対比して考えると高浸透圧高血糖症候群は「尿中ケトン体陰性」になることが多く、これは名称が変更された後でも大きな特徴のままになっています。

今までに出題された国試の過去問の問題文において高浸透圧高血糖症候群の患者の尿所見はケトン体(ー)~(±)となっています。一方で、糖尿病性ケトアシドーシスの患者の尿所見はケトン体(2+)~(4+)となっています。

以上のことから裏技的な話になりますが、医師国家試験問題において高浸透圧高血糖症候群と糖尿病性ケトアシドーシスの鑑別は、今までに出題された過去問通りならば尿中ケトン体を確認するだけで行うことができます。

つまり、国試においては尿中ケトン体が陰性ならば高浸透圧高血糖症候群となり、陽性ならば糖尿病性ケトアシドーシスとなります。

118C72-74の患者の尿中ケトン体を確認してみましょう。尿所見:ケトン体(ー)なので高浸透圧高血糖症候群だろうと鑑別することができます。

裏技的な話を述べましたが、このやり方では国試の作問の仕方が変更されたときに困ってしまうかもしれません。尿所見:ケトン体(+)として出題されたときにどちらであるか鑑別できないからです。

また、実際の臨床現場では尿中ケトン体陰性の糖尿病性ケトアシドーシスがあり得たりするそうなので、そのようなことも考慮してもう少し総合的に判断したいところです。

きちんと総合的に鑑別する方法

次に高浸透圧高血糖症候群という病名に注目して、血漿浸透圧と血糖値の情報から鑑別することを考えてみましょう。

118C73は血漿浸透圧を求めるという問題になっていますが、高浸透圧高血糖症候群と糖尿病ケトアシドーシスの鑑別に血漿浸透圧が役立つという意味も含んでいると思われます。

教科書的に高浸透圧高血糖症候群は血漿浸透圧>350mOsm/Lと著しい上昇を認めるのに対して、糖尿病性ケトアシドーシスの血漿浸透圧は正常~300mOsm/L程度までの上昇にとどまるとされています。

〈118C73〉血清浸透圧を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数第1位を四捨五入し、解答欄には数値のみを記入すること(単位:mOsm/L)。

正解:341mOsm/L

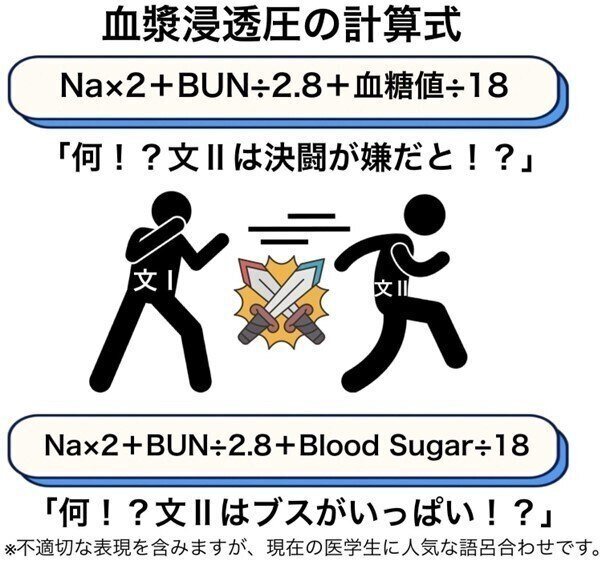

「血漿浸透圧=Na×2+BUN(尿素窒素)÷2.8+血糖値(BS:blood sugar)÷18」で求めることができます。血漿浸透圧の計算式は単純暗記で覚えるのが難しいのでこういうときこそ語呂合わせを使うべきです。

自分は「何!?文Ⅱは決闘が嫌だと!?」というように覚えています。

また、有名な覚え方として「何!?文Ⅱはブスがいっぱい!?」という覚え方があります。

失礼極まりない語呂合わせで大変よろしくないと思いますが医学生のほとんどはこちらで覚えている気がします。

個人的には才色兼備なイメージがあるので覚えづらい気がしてしまいますがどうでしょうか。

計算すると血漿浸透圧=137×2+42÷2.8+936÷18=341mOsm/Lと分かります。

教科書的な>350mOsm/Lではないものの、350mOsm/Lに近いことから高浸透圧高血糖症候群だろうなと鑑別に役立てることができます。私は国試の問題を解く上では血漿浸透圧 330mOsm/Lを境にして考えると解きやすいのではないかと思っています。

次に血糖値による鑑別を考えてみましょう。血糖値は計算して算出する必要がないので簡単な指標になりそうです。

教科書的に高浸透圧高血糖症候群は血糖値 600~1500mg/dLで、糖尿病性ケトアシドーシスは血糖値 300~1000mg/dLとされています。

血糖値が1000mg/dLを超えていれば高浸透圧高血糖症候群で血糖値が300mg/dLだったら糖尿病性ケトアシドーシスだろうというように、血糖値が極端な場合は鑑別に使いやすいと思います。

私は国試の問題を解く上では血糖値 700mg/dLを境にして考えると解きやすいのではないかと思っています。

118C72-74では血糖値 936mg/dLとされているのでやはり高浸透圧高血糖症候群だろうと考えることができます。

以上のことをまとめると高浸透圧高血糖症候群と糖尿病性ケトアシドーシスの国試における鑑別は尿ケトン体と血漿浸透圧と血糖値から総合的に考えるといいのではないかと思います。このようにやればおそらく間違えることはないでしょう。

動脈血ガス分析のpHとHCO3からアシドーシスの程度を確認するのも良さそうに思えますが、国試の問題文には問題の難易度が下がることを避ける目的なのか書かれていないことが多いです。

国試を解く上で気をつけるべきこと

このような問題を解くときに私は細かい検査数値だけに注目しないように気をつけています。検査数値には幅があるので、教科書通りの数値になっていないことも多いからです。

例えば、高浸透圧高血糖症候群は著しく高い血漿浸透圧や血糖値を呈するといったような検査数値のイメージはある程度持っておくべきだと思います。しかし、国試を解く上では血漿浸透圧>350mEq/Lや血糖値 600~1500mg/dLのような形で教科書通りに正確に覚える必要はないと考えています。

過去の出題を考慮して国試を解くことのみを目的に簡略化した検査数値の目安を載せておきます。これはあくまで国試対策用ですので、実際の臨床現場では異なる可能性があるということに注意してください。

検査数値についておまけのような話になりますが、国試において高浸透圧高血糖症候群と糖尿病性ケトアシドーシスの鑑別をNa値だけに注目して行うことはオススメしません。

高浸透圧高血糖症候群は教科書的にNa>150mEq/Lで糖尿病性ケトアシドーシスは正常~軽度低下とされています。118C72-74の患者の検査所見はNa 137mEq/Lです。このままのNa値だと糖尿病性ケトアシドーシスなのではないかと考えてしまうおそれがあります。

高血糖状態では血漿浸透圧が上昇して細胞内から細胞外(血管)に水分が引き込まれるためNa濃度が低下します。そこで、血糖値が400mg/dLより低い場合は「補正Na =実測Na+(血糖値ー100)×1.6÷100」、血糖値が400mg/dL以上の場合は「補正Na =実測Na+(血糖値ー100)×2.4÷100」で補正するべきとされています。

本問では血糖値 936mg/dLなので補正Na 157mEq/Lと算出されます。この補正Na値からは高浸透圧高血糖症候群だと考えることができそうです。

Na値に注目して鑑別するならば補正Na値を算出する必要があるということになりますが、補正Naの計算式は国試で出題されたことがないためこれを覚えるのはコスパが悪いのではないでしょうか。

高浸透圧高血糖症候群の身体所見と治療

118C73を先に解いてしまいましたが、118C72と118C74も確認しましょう。

〈118C72〉この患者で認める可能性の高い身体所見はどれか。

a.眼球陥凹

b.手指振戦

c.下腿の圧痕性浮腫

d.呼気のアセトン臭

e.足母趾基部の発赤腫張

正解:a.眼球陥凹

高浸透圧高血糖症候群の患者で認める可能性の高い身体所見は脱水症候です。

脱水症候には皮膚ツルゴール低下(皮膚をつまんで離した際にシワが10秒以上残ること)・口腔粘膜乾燥・毛細血管再充満時間延長・頻脈・眼球陥凹などがあります。脱水状態では眼圧が下がり、眼圧が著明に低下するとa.眼球陥凹がみられるようになります。

b.手指振戦は低血糖時の交感神経刺激徴候、c.下腿の圧痕性浮腫は水分貯留状態、d.呼気のアセトン臭は糖尿病性ケトアシドーシス、e.足母趾基部の発赤腫脹は痛風を意識したものとなっています。

〈118C74〉インスリン治療とともに開始する輸液の組成で適切なのはどれか。

正解:a.生理食塩液

高浸透圧高血糖症候群と糖尿病性ケトアシドーシスの初期治療は基本的には同じです。脱水補正のために生理食塩液の輸液、血糖補正のために速攻型インスリンの持続静脈注射が行われます。

糖尿病の急性合併症に対する治療は国試の定番問題として出題されるので絶対に覚えておきましょう。

インスリンとカリウムの関係性

最後にもう一つ関連事項を押さえておきましょう。

インスリンにはグルコースと一緒にカリウムを細胞内に取り込む作用があり、血中カリウム濃度を低下させます。

これを利用した高カリウム血症に対する治療がグルコース・インスリン療法です。

血中カリウム濃度を低下させるということは低カリウム血症を引き起こすリスクになるので、治療中はカリウム値と血糖値のモニタリングが必要になります。

同様の機序で、高浸透圧高血糖症候群と糖尿病性ケトアシドーシスの治療の際にインスリンを投与すると、血糖が細胞内に移行するときにカリウムも一緒に取り込まれてしまい血清カリウムが低下してしまいます。

そのためカリウムを補充するなどしてカリウムを管理することが重要になり、心電図ではU波の出現に注意する必要があります。

また、急激に血糖値や血漿浸透圧が低下すると脳浮腫による意識障害が引き起こされる可能性があるため注意する必要があります。

【参考文献】

植松さんの連載は、毎週土曜日に「MedPeer」で配信されます。

ぜひ、会員登録して、ご覧ください!

記事を「MedPeer」で読む

※会員登録が必要です(医師・医学生限定)

▼第1回目の連載「医学部生の勉強法について」についてはこちら

執筆者紹介:植松亮多

国際医療福祉大学医学部6年生。静岡県長泉町出身。愛光学園卒業後に1浪を経て国際医療福祉大学医学部に進学。インフォグラフィックを用いてデジタルノートやスライドを作ることを得意としている。119回医師国家試験受験予定。X(旧Twitter)ユーザー名は「医学ノート」(@igakunote)。118回医師国家試験用の対策ツールは多くの受験生にダウンロードされた。

医師専用コミュニティサイト「MedPeer」登録はこちら

マガジンをフォローいただくと、医師・医療関係者の方々に向けた情報をお届けします!

MedPeer Style動画配信中!